子供向け企画キッズイベントパッケージHOME >オリジナルイベント企画依頼 >ヤマハ発動機 小学校向け授業プログラム開発 YAMAHAキッズラボ

ヤマハ発動機株式会社

小学校向け授業プログラム開発(2021年)

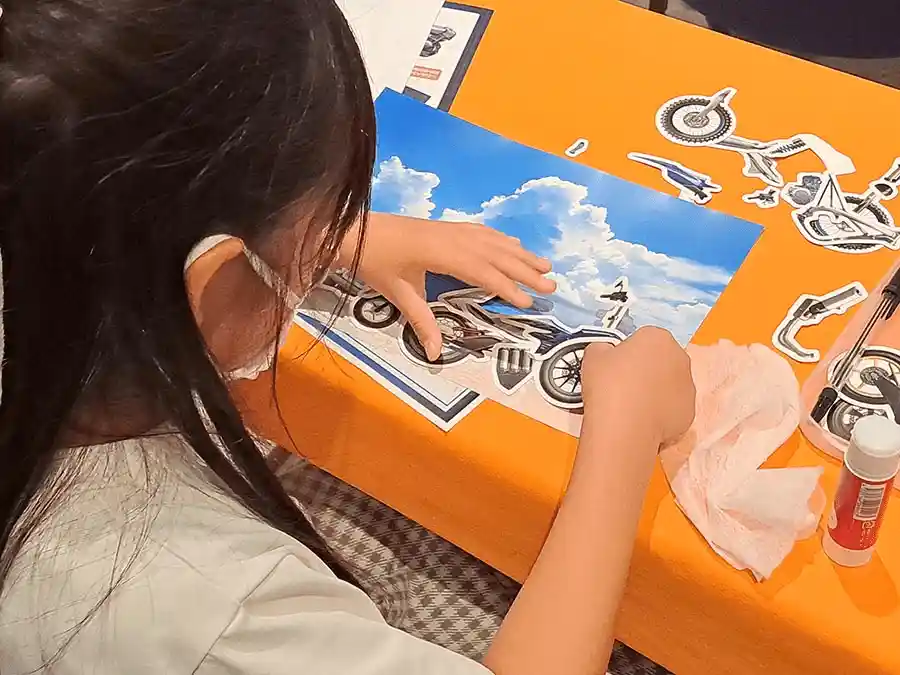

ヤマハ発動機さまからのご依頼で、小学生向けの授業企画「YAMAHAキッズラボ デザイナーコース/プログラマーコース」の2つのプログラムを企画開発しました。

「地元の子供たちにヤマハ発動機を知ってもらい、広い世界を見て成長し、そしてできることなら社員としてヤマハに戻ってきてほしい」そんなヤマハ発動機さまの願いに応えるべく、私たちは「salmoプロジェクト」をコンセプトとした企画を立ち上げました。

「salmo(サルモ)」とはラテン語で「salmon(サーモン)」つまり「鮭」のこと。

ヤマハ発動機本社がある静岡県磐田市の子供たちに、幼いころから地元企業に興味をもってもらいたい。そして広い世界を見て、大きく成長していつか地元に帰ってきてほしい。

そんな想いを回遊魚である鮭のイメージに重ねて、コンセプトとしました。

【デザイナーコース_小学4年生向け】

【導入】興味を引き出す仕掛け

デザイナーコースでは、ヤマハ発動機の見習いプロダクトデザイナーとして体験に挑戦してもらいます。

導入ムービーでは先輩社員としてイケメン役者さんに登場していただき、クイズなどを通じて子供たちの心をガッチリつかみます。

もちろん司会が頑張って盛り上げることもできますが、長期にわたって安定したクオリティを担保するためには一部を動画にするなどのテクニックも大切。最適な運営リソースで高いクオリティを維持するための細かい仕掛けが随所にちりばめてあります。

【体験】満足度を高める仕掛け

体験ではプロダクトデザイナーとして、ただ恰好いいだけではなく「見た目と性能の両立」を考えて、お題に対するバイクをデザインしていきます。

「デコボコ道を楽しむためのバイクを考えて」などですね。

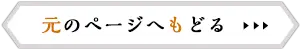

デザイン方法はちょっと特殊で、既存のYAMAHAのバイクをバラバラにしたパーツを組み合わせて思い思いのマシンをコラージュします。

デザイナー体験というと、普通はパソコンでグラフィックソフトを使ったり、アナログに絵を描いたりをイメージする方が多いと思います。しかし、それではテクニックを覚えるのに時間がかかりすぎたり、得意な子とそうでない子の技術の差が大きくなります。

時間をかければ、技術は誰でもある程度は身につきます。

しかし、ここで大切なのは子供たちに「楽しかった」「将来デザイナーもいいなあ」と思ってもらうことです。そのためにも誰でも一定以上のクオリティの作品を完成させる必要があります。

要は「ぼく、ひょっとしたらデザイナーの才能あるかも」と思わせるわけです。

そのために私たちが提案したのがコラージュ。

実際のデザイナーが既存のマシンを参考にアイデアを広げるように、既存マシンの特性を活かしつつ「実は空を飛ぶ」などの子供ならではの自由な独創性を活かせる形になりました。

【記憶】思い出に残すための仕掛け

最後は「将来の自分が乗りたいバイク」を作成。背景をはめ、額装してプレゼントします。

これも実は「salmoプロジェクト」の一環。実家の壁に幼い頃の絵をずっと貼られている方は少なくないですよね。額装し、持ち帰ってすぐに飾れる状態(クオリティ)にすることで、きっとこれから長く飾ってもらえると思います。みんなが大人になったときに実家の作品を見て「ヤマハ発動機って素敵だったな」と思い出してくれたら大成功です。

(追記)昨年、デザイナーコースに参加してくれた子たちが、翌年のプログラマーコースにも参加してくださり、約8割の子が「家に飾ってある」と元気に教えてくれました!

【プログラマーコース_小学5年生向け】

【導入】興味を引き出す仕掛け

プログラマーコースでは、少し本格的なプログラミング体験を行います。

導入でヤマハ発動機のプログラマーの仕事をクイズなどで楽しく学んだあとは、実際にパソコンを使って「問題解決」を意識しながらプログラミングに挑戦します。

使用するのはSONY製のプログラミング学習トイ「toio」。

パソコンで子供たちがプログラミングした通りに動き回ってくれる優れものです。

とはいえ、ここでも子供による理解度・技術の差は避けて通れません。

日常的にパソコンに触っている子もいれば、初めて触る子もいます。そこで、本来は様々なことができる機能をあえて制限します。メインで使うプログラムは次の2つ。

①前に〇マス進む

②左(右)を向く

このシンプルな2つを使いこなすことで、フィールドのどこにでも行くことができます。

目的地を設定し、障害物をよけながら最短距離でゴールを目指す。これが体験のメインです。

そして上記のレクチャーの段階で、次のようなクイズを行います。

「前に1マス進む、右を向く、前に1マス進む、右を向く。このプログラムを実行したときにどのマスで止まるでしょう?」

実はこのクイズ、子供たちの理解度を測る上で重要な仕掛けなんです。

ここで躓いた子はそのあとのプログラムで必ず困るため、この段階で間違えた子をスタッフがチェックしておき、重点的にサポートにあたります。たくさん間違えたクラスには、この段階でもう一度考え方を丁寧に教えなおします。

この工程があることで、授業に付いて来られない=満足度の低い子供を減らし、全体の質を高めることができます。

ちょっとしたことですが、こういう小技が効いてないとトラブルや品質低下を招きやすいので、如何に子供の性質を理解して設計できるかが私たちの腕の見せ所ですね。

【体験】満足度を高める仕掛け

基本的なプログラムを使いこなせるようになったら、応用編としてプログラムの「変数」を活用したスピード調整でタイムトライアルに挑戦します。

ここで重要になるのが、パソコン上で早いプログラムを組んだとしても、実際に動作するリアルなマシンはその通りにはならない、という失敗です!

最初「速さ20」で設定されたマシンは、子供たちの手で「速さ9999999999」などになりますが、結果待っているのは暴走です。マシン性能を超えたプログラムでは、正しい結果を導き出すことはできません。

そして正しい結果にたどり着くためにはトライアンドエラーしかありません。

ここでは失敗を楽しみ、なぜ失敗したのかを考え、次はどうするか悩み、そしてまた挑戦する体験こそが最大の価値です。

プログラミングを覚えてもらうことももちろん大切ですが「子供たちの成長」を一番に考え、ヤマハ発動機さまとこの「失敗を楽しむ」授業構成にしました。

プログラマーコースの体験を通じて、失敗を楽しみながらどんな困難にも負けずに成長していける子を増やせたら嬉しいですね。

【まとめ】運営3年目を終えて

2023年現在、3年目の運営をトラブルなく無事に終了しました。

主催であるヤマハ発動機株式会社のご担当者さまの真っすぐな理念のもとで、とても有意義な体験授業を毎年数百人の子供たちに届けられていること、関係各位に感謝し御礼申し上げます。

私自身も子供を持つ年になって、社会に対する企業の責任が大きくなっていると感じています。私が子供の頃には、今のように企業が子供たちのために何かしてくれるなんて考えられませんでした。

CSRとして、プロモーションとして、販促として、理由は様々ですが、子供たちに素敵な体験を届けようという意思を“正しく”そして“効果的に”届ける。その役割は今後ますます大きく重要になることでしょう。

「子供たちのために何かしたい!」そんな志のある素敵な企業ご担当者のみなさま、ご連絡をお待ちしています!

※No.1親子集客イベント開催数について、自社開発オリジナルコンテンツ親子集客イベント累計5400会場実施。2023年10月当社調べ

100万人が体験!

5,400会場採用の

『イベント専用工作キット』

現場スタッフ満足度94.6%

「初めてのイベント運営でも安心でした」

と高評価

お気軽にお問合せください

-

稟議・提案にそのまま使える

-

まずは気軽に無料相談

お電話でのお問合せ

営業時間(平日)10:00-17:00