「七夕」とは?どんな由来を持った行事?

「七夕」は7月を代表する行事!

願い事を書いた短冊を笹に飾る、ロマンチックな伝統行事というイメージが強いですよね◎

筆者もこの季節になると、幼稚園で七夕飾りを作って意気揚々と飾っていたなあと、懐かしい記憶が蘇ります♪

しかし、その由来や歴史はあまり知られていないもの。

そこで今回は、

「七夕はどうして7月7日なのか?」

「七夕と書いて、たなばたと読むのはなぜ?」

「七夕の飾りにはどういう由来があるの?」

など、子供に伝えたい七夕の知識や、七夕に行われる行事の由来、一つ一つの飾りに込められた願いなどをご紹介します!

▼「七夕のイベントアイデア」特集はこちら

なぜ七夕は7月7日なのか?:織姫と彦星が最も輝く日

七夕は、7月7日に行われる行事。

「織姫と彦星は、1年に一度、この日だけは会うことが許されている」という伝説はとても有名ですね◎

しかし、「7月7日なのはどうしてなの?」と思ったことはありませんか?

実は七夕のこの日にちには、星座にまつわる由来があります。

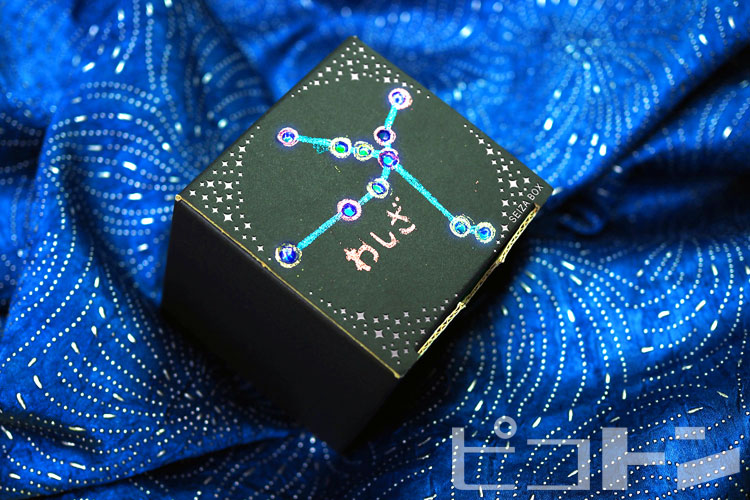

七夕は「ベガ」と「アルタイル」が天の川の両岸で輝く日

織姫とされている琴座(ことざ)の「ベガ」と、彦星とされている鷲(わしざ)の「アルタイル」は、7月7日頃になると天の川の両方の岸に位置し、最も光り輝いて見えると言われています。

このことから、七夕は「一年に一度だけの、めぐり合いの日」として、今も大切に祝われているんです!

そして伝説の中で二人を離れ離れにした織姫の父は「天の川」にいる神、天帝。

織姫と彦星は7月7日に天の川を渡って再会を果たす、というストーリーと、星座の配置がぴったり重なるんです。

このように、七夕には、星にまつわるとってもロマンチックで素敵な由来があるんですね♪

「伝統的七夕」に則ると、実は七夕=7月7日ではない!

しかし、実はこの「7月7日」という日にち、現在使われている暦とは違う暦におけるものなんです!

その暦というのは、明治時代以前に使用されていた「太陰太陽暦」。

この暦に基づく「伝統的七夕」によれば、2024年の七夕は8月10日のようです。

天体観測を試みる場合は、この「伝統的七夕」に則って8月10日の空を観察してみることをおすすめします◎

⇒大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台HP「伝統的七夕について教えて」

七夕といえば!「織姫と彦星の伝説」は中国由来の物語

このように、七夕が7月7日に行われるのは「織姫と彦星の伝説」に由来する理由からなんですね♪

しかしこの物語、実は日本ではなく、遥か昔の中国に由来するものなんです◎

その昔、天の川の近くに住む天の神様には、一人の娘「織姫」がいました。

神様たちの着物を作る機織りの仕事をした織姫に、天の神様は御婿さんを迎えようと考えました。

そこで見つけたのが、天の川の岸で天の牛を飼っている彦星という男性。

二人は結婚し、仲睦まじく暮らし始めました。しかしあまりに仲が良いため二人は仕事を忘れて遊び呆けてしまい、皆が困ってしまいました。

怒った天の神様は「二人は天の川の、東と西に別れて暮らすがよい」と、二人を離れ離れにしてしまいました。

しかしあまりにも悲しそうにしている織姫を見かねて、天の神様は「一年に一度、7月7日の夜だけ、彦星と会ってもよい」と、言いました。

それ以来、二人は年に一度の再会の日を心待ちにしながら仕事に励むようになったそうです。

今でも七夕の夜には、二人は天の川を渡って、再会を果たしているのでしょう。

7月7日に降る雨は「催涙雨(さいるいう)」と呼ばれますが、これはこの七夕の物語に由来します。

1年越しに再会を果たした二人が流す涙が、七夕の日の夜に降るとされているようですよ◎

日本と中国、それぞれの「たなばた」の由来とは?

日本でも有名な「織姫と彦星の伝説」が実は中国に由来するなら、七夕=中国の行事なのか!と思ってしまう方も多いのではないでしょうか。

実は「七夕」は日本古来の行事「棚機」、中国古来の行事「乞巧奠」(きこうでん)が合わさったもの。

日本で生活していると、なかなかそこまで知る機会はありませんよね。

そこで以下では、現代の七夕行事のどこまでが日本に由来し、どこからが中国に由来するのか、ざっくりとまとめてみました!

日本の七夕の由来:「棚機」と「七夕」の意外な関係

ところで、なぜ「七夕」と書いて「たなばた」と読むのか、不思議に思ったことはありませんか?

実は、この読み方は日本の古来からの禊(みそぎ)の行事に由来しているんです!

その昔、日本の農村地域で行われていた行事に、「棚機」と書いて「たなばた」と呼ばれるものがありました。

「棚機」は、奈良時代にはすでに使われていた機械の名前です。

育てた蚕(かいこ)の糸を使って織物を作る「蚕織(さんしょく)」には、この「棚機」という機械が使われていました。

そして、水辺に建てられた小屋である「機屋(はたや)」に籠って、この機械で秋の豊穣を祈り棚にお供えするための着物を織る女性のことを、「棚機津女(たなばたつめ)」と呼んでいたそう。

日本最古の和歌集「万葉集」にも、「棚機津女(たなばたつめ)」という言葉が登場しているように、日本では古来からこの時期には「たなばた」と呼ばれる行事が行われていたんです♪

のちに大陸から仏教が伝わったことにより、日本でも旧暦における7月7日の夜に「棚機(たなばた)」を行うようになったとか。

こういった日本の伝統的な行事が、「七夕」を「たなばた」と読む由来になっているんですね♪

中国の七夕の由来:「乞巧奠」(きこうでん)

「乞巧奠(きこうでん)」という言葉は、あまり馴染み深いものではないかもしれません。

しかし実は、現在の七夕を彩る「短冊」や「五色の紙垂(しで)」などは、この「乞巧奠」に由来するんです!

乞巧奠は、「唐」の時代の中国で盛んに行われた、芸事の上達を祈る行事。

奈良時代に日本にも渡来し、貴族の間で行われてきたとされています◎

織女のお裁縫の上達を祈る側面と、「二星会合(にせいかいごう)」と呼ばれる、牽牛(彦星)と織女(織姫)が会えることを祈る側面、さらには、染織や裁縫以外にも詩歌の上達なども願われる行事です♪

乞巧奠では、「角盥(つのだらい)」というタライに水を入れて、願い事を書き記した梶の葉を浮かべることで、願いを天に届ける風習があります。

江戸時代にはこの「乞巧奠」が「習い事の上達の願掛け」として、庶民にも広まりました◎

現在の「願い事を込めて短冊を飾る」という行事は、この「角盥(つのだらい)」に由来すると考えられています♪

▼「七夕のイベントアイデア」特集はこちら

七夕は3つの出来事に由来する行事

このように、現代の七夕は、日本と中国に由来する行事や物語が合わさって、それぞれの要素が部分的に残ることで出来上がっているものなんですね◎

日本の文化は、昔から交流が盛んだった中国に由来するものも多くあります。

長い歴史の過程で、その国由来の伝統行事と周辺の国に由来する行事が合わさることで、少しずつ形作られていくのが文化というものなのかもしれませんね♪

七夕飾りの種類と意味をご紹介:短冊の色=○○に由来!?

「七夕」には、夏の夜空にぴったりな、カラフルでにぎやかな飾りが沢山あります!

そして一つ一つの飾りには、それぞれ祈りが込められています◎

今回はその中から7つをピックアップし、由来や込められた意味をご紹介します!

七夕の飾りの由来と意味:1.「紙衣(かみこ)」

「紙衣」は、「女の子の裁縫の腕が上がるように」という願いが込められています。

紙で作った人形、もしくは着物を飾ったものを指しており、これから先に着るものに困らないように、という願いを込めて飾ります◎

七夕の飾りの由来と意味:2.「巾着(きんちゃく)」

「巾着」は、「お金が貯まりますように」という願いが込められた七夕の飾りです。

財布や巾着の形を、折り紙を折って飾ることができます◎

本物の財布を飾ることもあり、「金運」の上昇を祈る飾りとしても有名です。

七夕の飾りの由来と意味:3.「投網(とあみ)」

「投網」は、豊漁を祈って飾られるものです◎

投網というのは、魚を取るための網のこと。

大漁はもちろん、家内安全や長寿を願い、家長の年の数だけ折って作られる七夕の飾りです。

七夕の飾りの由来と意味:4.「短冊」

「短冊」は、最も有名な七夕の飾り!

願い事を書いて笹に吊るして飾る様子は、七夕の風物詩と言っても過言ではありません◎

青(緑)、赤、黄、白、黒(紫)と、バリエーション豊富でカラフルな短冊。

これらの色は古代中国の「万物は木・火・土・金・水の5つの元素から成り立つ」とする考え方「五行思想」に由来しています。

青(緑)は木、赤は火、 黄は土、白は金、黒(紫)は水を表しているとされています◎

ちなみに、短冊を笹に飾る風習は、日本の夏の行事「夏越大祓(なごしのおおはらえ)」に由来するもので、江戸時代から始まっています。

七夕の飾りの由来と意味:5.「吹き流し」

こいのぼりなどでも有名な「吹き流し」ですが、七夕祭りなどでは大きな吹き流しが飾られる様子がよく見られます!

この「吹き流し」は、織姫にお供えした織り糸を表現したもの。

その昔は5色の糸を針に通したものを飾っていたそうですが、現在は風に揺れる吹き流しに姿を変えています◎

「吹き流し」は、織り糸に由来していることからも伺える通り、「織姫のように機織が上手になりますように」という願いを込めて飾られる七夕を代表する飾りです♪

七夕の飾りの由来と意味:6.「千羽鶴」

「千羽鶴」は病人のお見舞いの際にも送られるように、鶴は「長寿」のシンボルとされています。

七夕に飾られる千羽鶴も同様に、「家族が長生きしますように」という願いが込められているんです◎

七夕の飾りの由来と意味:7.「屑籠」(くずかご)

七夕の飾りに「屑籠」?と感じる方もいるかもしれません。

しかし、この飾りにもちゃんと込められた願いがあるんです!

「屑籠」の七夕飾りには、「整理整頓」や、「物を粗末にしないように」という意味が込められています。

このように、すべての飾りには子供の暮らしや幸せな日々を祈る想いが込められているんです◎

現代における七夕行事:「ローソクもらい」に「そうめん」?

七夕は、現代でも沢山の地域で大切に受け継がれている行事です。

しかし、一概に「七夕」と言ってもその形は地域や時代によって変化しています!

仙台では、麵を糸に見立てて「織姫のように裁縫や機織が上達しますように」という願いを込めてそうめんを食べる風習があります◎

北海道では、ねぶた祭りに由来する、子供たちによる「ローソクもらい」という行事もあるんだとか!

さらに地域によっては、一般的な「七夕」だけではなく、「雨乞い」や害虫駆除と豊穣を祈る「虫送り」の行事と合わさった形で継がれているものもあります◎

【2024年最新】日本全国の七夕祭りをご紹介!

今年も、日本全国で「七夕」に由来するお祭りが多数開催されます!

そこで、2024年に開催される七夕まつりを3つご紹介します!

今年の夏はぜひ、七夕まつりに足を運んでみてはいかがでしょうか♪

日本全国の七夕祭りをご紹介:1.「仙台七夕まつり」

「仙台七夕まつり」は、東北三大祭りの1つに数えられる大規模な七夕まつり!

例年8月7日を中日として、8月6日から8日の3日間に渡って開催されます◎

仙台市各地、いたるところに飾りつけが施され、その数およそ3000本とも言われています!

例年200万人以上の人が訪れる七夕まつりで、その賑わいは日本中の七夕まつりに影響を与えてきました。

七夕まつりといえば「仙台七夕まつり」は欠かせません!

8月5日には、前夜祭として花火祭も開催されます!ぜひ足を運んでみてください♪

■仙台七夕まつり

日時:2024年8月6日(火)~ 8月8日(木)

場所:宮城県仙台市中心部商店街ほか、市内一円

公式HP:https://www.sendaitanabata.com/

※2024年5月時点での情報です。最新情報は公式HPをご確認ください。

日本全国の七夕祭りをご紹介:2.「狭山市入間川七夕まつり」

「狭山市入間川七夕まつり」は、8月第1土曜日~日曜日に実施される、関東三大七夕祭りの一つに数えられる埼玉県狭山市の七夕祭り!

駅前から約2kmに渡って、商店や事業所、市民が出品した竹飾りが飾られます!

竹飾りはその数なんと130本を超えるほど!さらに、そのすべてが手作りなんです◎

竹飾りだけでなく、納涼花火大会や、小学生による鼓笛隊パレード、阿波踊りのコンテストなども開催され、例年40万人以上が訪れる、愛され続ける七夕まつりです。

※2024年は花火大会のみ中止とのことです。

■狭山市入間川七夕まつり

日時:例年 7月末下旬~8月上旬

場所:入間川河川敷周辺

公式HP:https://tanabata.sayama-kanko.jp/

※2024年5月時点での情報です。最新情報は公式HPをご確認ください。

日本全国の七夕祭りをご紹介:3.「湘南ひらつか七夕まつり」

「湘南ひらつか七夕まつり」は、神奈川県平塚市で行われる七夕祭り!

こちらも関東三大七夕祭りの一つに数えられます◎

7月の第一金曜から3日間に渡って開催され、市内全体に約3000本の七夕飾りが飾られる、大規模な七夕まつりです!

湘南ひらつか七夕まつりは、吹き流しがソフトビニール製!

そのため、華やかな電飾を施すことが可能なので、夜になってもとても華やかです!

一味違った七夕まつりを楽しみたい方に、おすすめです♪

■狭山市入間川七夕まつり

日時:2024年7月5日(金)〜7月7日(日)

場所:JR平塚駅北口商店街を中心とする市内全域

公式HP:http://www.tanabata-hiratsuka.com/

※2024年5月時点での情報です。最新情報は公式HPをご確認ください。

7月7日は七夕!由来を知ってさらに楽しもう◎

現在の「七夕」は、日本の伝統行事「棚機(たなばた)」と中国の伝統行事「乞巧奠(きこうでん)」と、中国古来から伝わる伝説「織姫と彦星の物語」が合わさったもの。

しかし共通しているのは、親の抱く「我が子の幸せな暮らしを祈る」まっすぐな気持ちです。

「技術の上達」や、「着るものや食べるものに困らないように」という願いに込められた「幸せに生きてほしい」という気持ちは、いつの時代も沢山の親子の中に息づいています。

七夕の由来や飾りの意味を知って、子供の未来が明るいものになるよう願いを込めて過ごす七夕は、きっと良い思い出になります◎

2024年も、七夕をじっくりと楽しんでみてくださいね♪

まとめ:親子向けの企画はお気軽にご相談下さい◎

子供向けイベント18年の実績を持つ株式会社ピコトンでは、子供が楽しく作れる工作キットを多数ご用意しています◎

子供が喜ぶイベント企画、親子向けイベント企画をご検討の際は、お気軽にご相談下さい。

▼「七夕のイベントアイデア」特集はこちら